掛軸(かけじく)は書画など紙や絹に書かれた作品を、床の間や壁に掛けて鑑賞を可能にし、なおかつ保存性にも優れた表装方法の一つです。

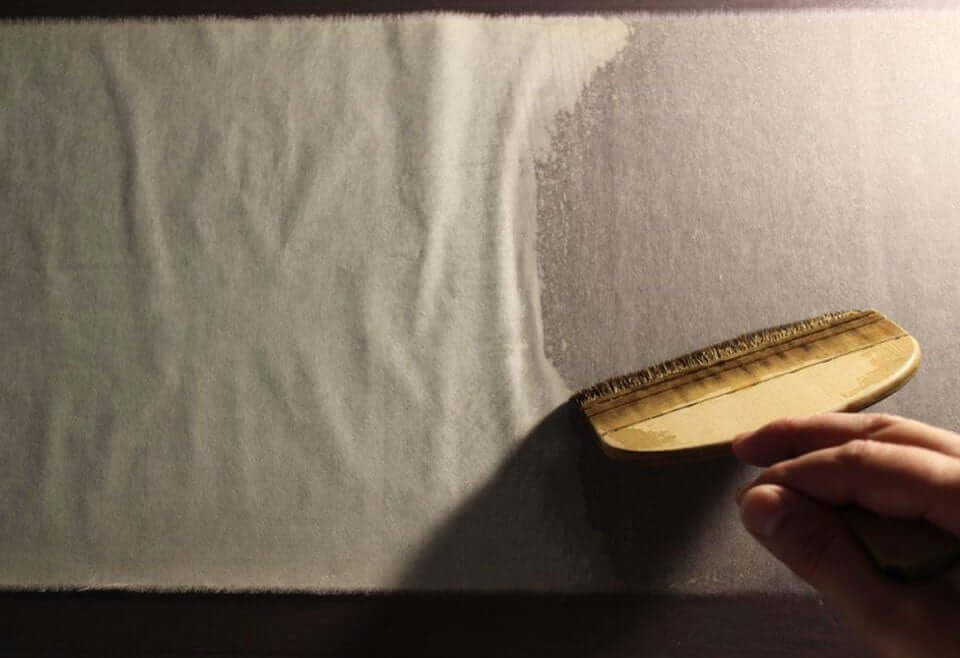

伝統的工芸品の江戸表具では、ほぼすべての工程が職人の手作業によって行われます。

江戸の粋を

これからの

しつらえへ

江戸表具の新しい魅力

製品一覧

掛 軸

KAKEJIKU hanging scrolls

巻 子

KANSU handscrolls

巻子(かんす)は、紙が発明されて最初の書物の形態で、日本の表具の起源ともいわれています。両手で繰り広げながら見る形式で、一度に多くの内容を閲覧できる点が特徴です。

屏 風

BYOUBU folding screens

屏風(びょうぶ)とは、紙の番(つがい)や金具の蝶番・紐によって、谷折り・山折りに繋がって自立することができる、部屋の間仕切りや装飾に用いられる調度品です。

額

WAGAKU japanese picture frames

絵画や書、写真などを木枠や金属枠で囲んで飾る額(がく)。仏教伝来と共に中国から伝わり、日本で独自の変遷を辿り、現在の形となったものを「和額」と呼びます。

襖

FUSUMA paper sliding doors

襖(ふすま)は、木でできた骨組みの両面に紙や布を張り、椽(ふち)や引手を付け、和室の空間を仕切るために使用される、日本独特の間仕切り建具です。

衝 立

TSUITATE screens

衝立(ついたて)は、室内の目隠しとして使う移動式の仕切りです。

壁 張 付

KABEHARITSUKE wallpaperings

壁張付(かべはりつけ)は、木材などの壁下地に和紙を張り重ねて仕上げる、壁装の工法です。

江戸表具を新規に作成なさる際や、お使いの表具類を作り替えられる際には、是非伝統的な技術・技法、良き素材のものを用いていただけることを願います。

その施工には江戸表具を継承する東京表具経師内装文化協会の表具師(会員)に、ご用命いただければ幸いです。

その施工には江戸表具を継承する東京表具経師内装文化協会の表具師(会員)に、ご用命いただければ幸いです。